뉴스 [김한수의 오마이갓] 스님들에게 복식 부기를 가르친 서운 스님을 아시나요? - 조선일보 2025. 11. 12

페이지 정보

작성자 전등사 댓글 0건 조회 361회 작성일 25-11-18 09:37본문

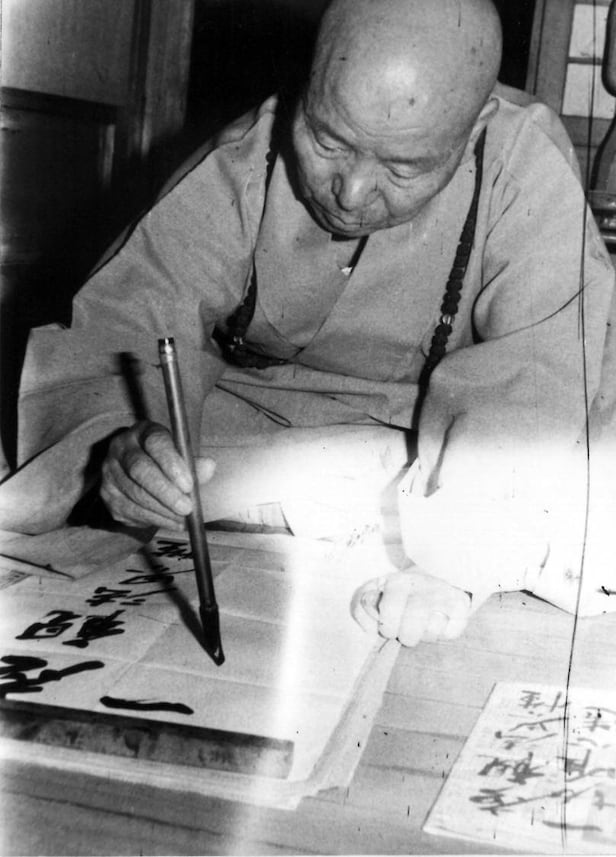

서운 스님 영정. /전등사

독자 여러분, ‘이판사판’이라는 말 들어보셨지요? 흔히 ‘죽기 살기로’의 다른 표현처럼 쓰이지요. 국어사전에서도 ‘막다른 데 이르러 어찌할 수 없게 된 지경’이라고 뜻풀이를 하고 있습니다. 이판사판 중 ‘사’는 한자로 죽을 사(死) 자로 오해하는 경우도 있습니다. 그렇지만 이 단어는 불교에서 나온 것입니다. 이판(理判)은 수행, 사판(事判)은 행정을 담당하는 스님입니다. 불교에서 ‘이사(理事)를 겸했다’고 할 때에는 수행과 행정을 두루 잘하는 스님을 가리킵니다. 조선 시대에는 불교가 억압당했기 때문에 이판이든 사판이든 출가한다는 것 자체가 스스로 천민이 되는 것을 의미했기에 ‘이판사판’이 ‘막다른 데’에 이르는 것에 비유됐다고 합니다. 어쨌든 수행하는 스님들이 수행을 하기 위해서는 살림을 제대로 살면서 뒷바라지해 줄 사판승의 역할이 필수적이지요. 우리는 대개는 수행을 잘한 분, 즉 이판승을 주로 기억합니다. 그렇지만 사판승의 뒷바라지 없는 이판승은 있을 수 없겠지요.

총무원장 3번 역임은 전무후무

저는 최근 ‘사판다운 사판 스님’ ‘이판과 사판을 겸비한 스님’의 모범 사례를 알게 됐습니다. 조계종 총무원장을 3번 역임한 서운(瑞雲·1903~1995) 스님입니다. 지난주 토요일인 8일 인천 강화 전등사에서 서운 스님의 30주기 추모 다례재와 기념 학술 대회가 열렸고, 기념 사진전 개막식이 있었습니다.

저는 행사 자료를 보면서 서운 스님이라는 분의 존재를 제대로 알게 됐습니다. 직무 대행을 포함해 조계종 총무원장 3회 역임은 전무후무한 기록입니다. 지금은 조계종 종헌종법으로 총무원장은 재임까지만 허용됩니다. ‘권력’이라고 보기 때문이지요. 그렇지만 서운 스님이 세 번 총무원장을 한 것은 본인이 원해서가 아니고 종단의 위기 때마다 원로 스님들의 권유 때문이었습니다. 그만큼 ‘행정의 달인’이었고 현실적인 문제를 해결할 능력을 가진 분이었던 것이지요.

서운 스님의 조계종 총무원장 시절. 서운 스님은 직무대행을 포함해 조계종 총무원장을 3차례 역임했다. /전등사

출가 전 전매서장 등 공무원 경험 살려

그의 이력을 보면 그 이유가 짐작이 됩니다. 1903년 경북 칠곡의 부잣집 아들로 태어난 스님은 서울 보성고보(현 보성고)로 유학을 왔답니다. 당시 보성고보는 현 조계사 옆에 있었지요. 불교와 인연이 있었던 스님은 고보 재학 시절부터 조계사를 오가며 당대의 석학 박한영 스님과 한용운 스님에게 불교 공부를 했다고 하네요. 또 1932년에는 팔공산 파계사 성전암에서 재가자 신분으로 금오 스님, 전강 스님과 함께 하안거 수행을 하기도 했다고 합니다. 이렇게 불교와의 인연은 꾸준했지만 출가하지는 않고 공직자의 길을 걸었다고 하네요. 이후로도 꾸준히 불교 수행은 계속했을 것으로 보입니다. 출가하지 않았다면 재가자로서 상당한 수행 이력을 보였을 것 같습니다.

1950년 6·25 전쟁이 발발했을 때에는 서울전매서장이었다고 합니다. 상당히 고위 공직자였지요. 서운 스님은 전쟁이 일어난 1950년 11월 마곡사에서 출가합니다. 속세 나이 47세 때였지요. 어린 시절 출가하는 동진(童眞) 출가가 많던 시절, 대단히 늦은 출가였지요. 시집간 외동딸이 전쟁 중에 세상을 떠난 일, 피란을 하지 못해 부역자로 몰려 고초를 겪었다는 말도 있지만 정확한 출가 사연은 알려지지 않았습니다.

그렇지만 고위 공직자로 일한 경험은 대처승과 싸움을 벌이던 비구승들에겐 천군만마였습니다. 청담 스님, 성철 스님 등은 수행력은 높았지만 종무 행정에 대해서는 아무래도 익숙하지 않았을 테지요. 1954년 소위 ‘정화’로 불리는 비구-대처 분쟁에 참여해 비구 측의 브레인으로 활약하게 됩니다. 조계종에서는 ‘정화’라고 부르는 이 분쟁은 일반인에게는 스님들의 몸싸움으로 기억되기 쉽습니다. 그렇지만 결국은 법적, 행정적 절차에 따라 승패가 결정됐습니다. 법적 효력이 있는 서류를 준비하고, 행정적으로 설득력 있는 논리를 개발하고 송사(訟事)에 대처해야 했지요. 또 대처승뿐 아니라 정부와의 협상과 송사도 많았고요.

출가 4년 만인 1954년 총무원 재무부장을 시작으로 총무부장, 충남종무원장, 경북종무원장, 감찰원장을 거쳐 불과 출가 10년 만인 1960년 4·19 직후에 첫 총무원장을 맡게 된 것도 그런 이유에서입니다. 이후 1962년(직대)과 1983년 등 두 차례 더 총무원장을 맡게 되는데 모두 종단이 위기에 처했을 때였습니다. 말하자면 ‘소방수’ 역할이었던 것이죠.

밤마다 후학들에게 서류 작성법과 부기 가르쳐

스님의 후학들은 낮에 바쁘게 업무를 본 서운 스님이 밤에는 후배들을 모아놓고 공문서 쓰는 법, 단식 부기, 복식 부기 등을 매일 2~3시간씩 가르쳤던 것을 기억했다고 합니다. 아무도 현대식으로 서류 작성하는 법을 모르던 때 스님은 공무원 경험을 살려 후배 스님들에게 기본적인 서류 작성법부터 부기까지 종단 행정의 기초 중의 기초를 가르쳤던 것입니다.

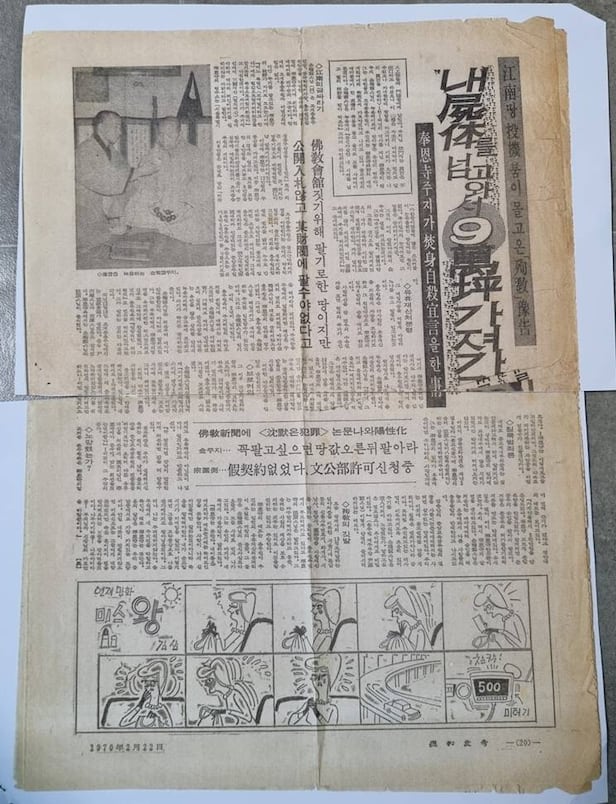

서운 스님이 봉은사 주지 시절, 봉은사 앞의 땅 헐값 매각에 반대하는 내용을 다룬 주간지 기사. /전등사

봉은사 토지 헐값 매각 때는 분신 각오하며 반대

이렇게 종단 행정을 챙기며 재산을 관리하던 그는 갑장사, 동화사, 남장사를 거쳐 1968년 봉은사 주지를 맡게 됩니다. 이때는 정부가 강남 개발을 시작할 때이지요. 당시 서운 스님은 봉은사 마당에 장작을 쌓아 놓고 분신하겠다고 했답니다. 정부가 봉은사 앞 10만평 금싸라기 땅을 헐값에 사려고 한다는 이유였지요. 당시 조계종 종단은 이 땅을 ‘유휴 토지’라며 매각을 추진했답니다. 그러나 서운 스님은 “이 땅은 유휴 토지가 아니라 금싸라기”라며 “남서울개발 시작으로 봉은사 부근 토지가 평당 1만원 이상으로 매도된 사실이 있는데 4200원 선으로 팔 수 없다”며 반대했다고 합니다. 특히 주지도 모르게 매각이 추진된 것에 반대하면서 분신까지 불사하겠다고 나선 것이죠. 세상 물정을 잘 알고 행정과 재산 관리에 나섰던 서운 스님으로서는 그냥 넘길 수 없는 문제였겠지요. 당시 일화는 한 주간지에 ‘내 시체를 넘고 와서 9만평 가져가라’라는 제목으로 보도되기도 했답니다.

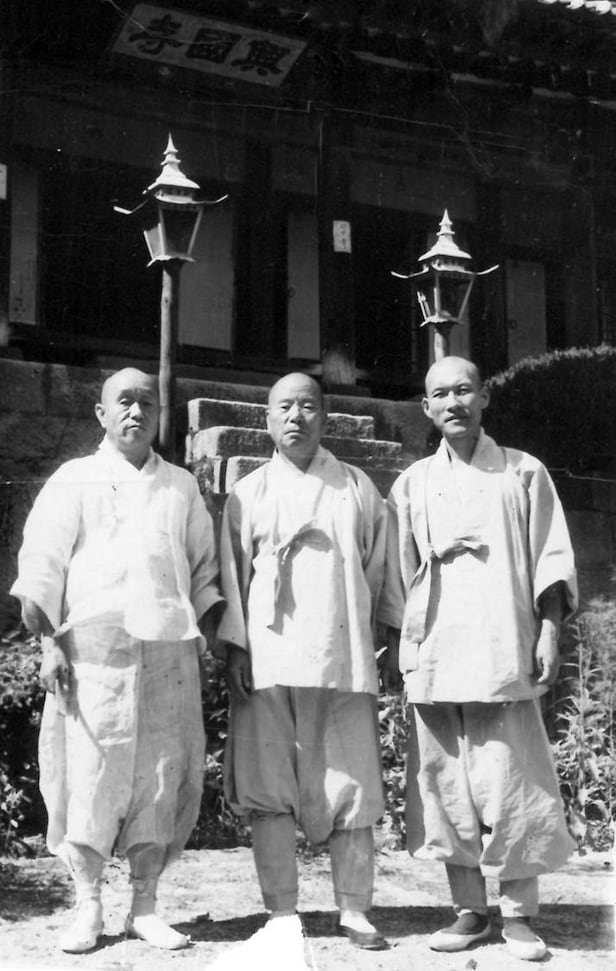

서운 스님(가운데)이 봉은사를 떠나 남양주 흥국사 주지로 있던 시절 법정 스님(오른쪽)이 방문했다. 법정 스님은 봉은사에서 지내던 시절 봉은사 땅 헐값 매각에 반대하는 서운 스님을 지지하는 글을 불교신문에 게재했다. /전등사

봉은사 같이 살던 법정 스님도 “서운 스님 모습에 숙연”

당시 봉은사에는 법정 스님이 살고 있었습니다. 다래헌에 머물며 사회적 문제에 대해 글을 쓰고 있었지요. 저 유명한 수필 ‘무소유’도 법정 스님이 다래헌에 살 때 키우던 난초에 얽힌 일화에서 비롯됐지요. 법정 스님은 당시 분신자살을 선언하는 서운 스님의 모습에 대해 “같은 도량 안에 살고 있던 대중들은 숙연해지지 않을 수 없었다”며 “총무원의 어떤 간부는 서운 주지의 이런 결심을 보고 ‘혹시 노망기가 들지 않았는지 모르겠다’라고 했는데 이 말을 전해 들은 우리는 적잖이 분개했었다”고 ‘봄한테는 미안하지만’(1970 불교신문)이라는 글에 적었습니다.

그런 우여곡절을 겪었지만 결국 봉은사 땅은 헐값에 매각됐고, 그 자리엔 코엑스와 한전 사옥 등이 들어섰습니다. 서운 스님은 봉은사 주지에서 해임돼 남양주 흥국사 주지로 가게 됩니다. 또 동화사를 거쳐 마지막엔 강화 전등사로 옮겨 거기서 입적하게 되지요. 이렇게 봉은사에서 나오게 됐다면 종단에 대해 불만을 갖게 되는 것이 당연해 보입니다.

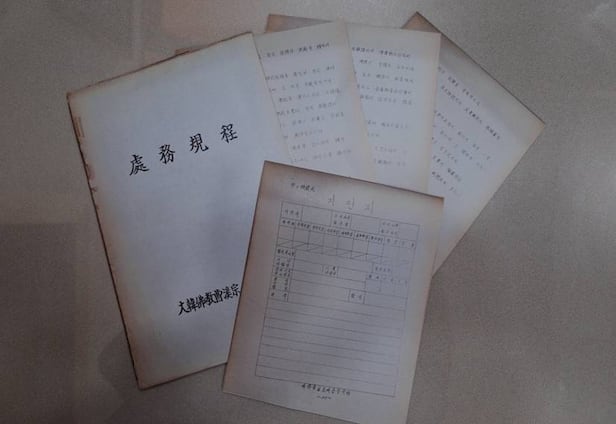

서운 스님이 철필로 직접 써서 등사한 '처무규정'. 조계종 종단의 행정 업무에 관한 기본을 낱낱이 적었다. /전등사

직접 등사기로 ‘처무 규정’ 만들기도

그렇지만 1971년 서운 스님은 ‘처무 규정’이라는 문서를 작성합니다. 직접 철필(鐵筆)을 들고 ‘가리방’ 즉 등사기를 밀어 만든 문서입니다. 저는 이 문서를 보고 감탄했습니다. 총 39면에 65조(條)에 걸쳐 조계종 총무원의 체계와 일하는 법을 적은 것입니다. 총칙부터 시작해 부록까지 촘촘하게 총무원과 각 교구 본사와 말사가 해야 할 일을 정리했습니다. 가령 ‘제31조’를 보면 완결 문서를 어떻게 분류하고 어떻게 번호를 부여해 어떻게 보관할지를 꼼꼼하게 적었습니다. 부록에는 ‘당직 일지’ ‘출장 명령부’ ‘출근부’ ‘문서 보존 대장’ ‘기안지’ 등의 양식이 줄과 칸까지 그려진 상태로 있습니다. 심지어 ‘독촉 용지’도 있네요. ‘위 지급(至急) 제출 요망 하나이다’라는 안내문과 함께요. 그리고 문서의 보존 연한을 갑을병(甲乙丙)으로 분류해 각각 ‘영구 보존’과 ‘10년’ ‘5년’간 보존할 내용을 나누어 두었습니다.

아마도 자신이 비구대처 분쟁 과정에서 젊은 스님들에게 가르쳤고, 총무원장과 직무대행을 하면서 일일이 가르친 내용이지만 1971년까지도 체계적으로 책자나 규칙으로 정리되지 않았던 모양이지요. 그래서인지 이 내용을 직접 철필로 등사지에 적었다는 것입니다.

저는 이 ‘처무 규정’을 보면서 ‘이런 사람이 있었기에 역사는 한 발짝씩 전진하는가’라는 생각을 했습니다. 비록 종단을 위한 자신의 주장은 받아들여지지 않고 심지어 좌천당했음에도 종단을 위한 사무의 기본을 적은 ‘처무 규정’을 한 자씩 철필로 적고 있는 그의 모습을 상상하면 숙연해집니다.

절집 촌수로 손자뻘인 손상좌인 전등사 회주 장윤 스님은 서운 스님의 삶을 한마디로 종단을 사랑하는 ‘애종심(愛宗心)’이라고 정의했습니다. “봉은사 토지 매각에 반대하셨던 스님께서 대찰 봉은사를 내놓고 당시 수락산 아래 작은 절 남양주 흥국사로 물러나시면서도 종단을 향해 불만을 피력하지 않으셨고, 이후 동화사에 주석하실 때도 종단에서 동화사를 종립 선원으로 지정한다고 하자 미련 없이 동화사를 비워주셨습니다”라고 했지요.

스님은 1995년 만 92세, 법랍 45세를 일기로 전등사에서 입적했습니다.

서운 스님이 출가 전에 쓴 “꽃을 찾아 십 년 동안 방황했으나/이제야 눈앞에 붉은 꽃이 타고 있는 것을 보겠네 /산속의 고요 속에 천지를 여니/비로자나 법신불이 문 밖의 손님일세(探花十年未見花 眼前紅花花灼灼 山門肅靜天地開 毘盧遮那門外客)”라는 오도송(悟道頌)은 제산, 석우, 적음, 금봉 스님 등으로부터 인가를 받았다고 합니다. 또 만공 스님의 상수제자인 금봉 스님이 남긴 선어록인 ‘보장록’의 서문을 서운 스님이 쓴 걸로 봐서 수행에도 꽤 깊이가 있었던 것으로 보입니다.

이런 점들로 미뤄볼 때 아마도 스님은 출가하기 전까지가 자신이 원하던 불교 수행을 할 수 있었던 기간이고, 정작 출가 이후로는 수행자들을 뒷바라지하고 종단 행정의 현대화에 매진하느라 자신만을 위한 수행 시간은 양보한 것이 아니었을까 싶습니다. ‘정화 운동과 종단의 재건을 위한 숙명적 인간, 기둥, 대들보’라는 평가도 있습니다.

스님은 ‘형상이 없지만 두드리면 곧 신령스러움이 있다. 삼독으로 화탕지옥에서 한평생을 지냈다. 이제 몸을 버리고 본향으로 돌아가니, 차가운 달 빈산이 진리의 몸이로다(無形打之卽有靈 三毒火湯過平生 脫却體露還本鄕 寒月空山屬眞人)’란 임종게를 남겼다고 합니다.

전등사, 30주기 맞아 자료 발굴하고 사진전도 열어

전등사는 스님의 30주기를 맞아 그동안 말로만 전해지던 ‘처무 규정’ 등 자료와 법정 스님의 증언이 담긴 글, 봉은사 땅 매각 관련 주간지 기사 등을 발굴했습니다. 이판 수행승들의 전설 못지않게 사판 행정의 기틀을 놓은 분들의 업적도 균형 있게 발굴되고 기억되어야 할 것입니다. 스님의 임종게에서 딴 ‘차가운 달 빈산의 진리’란 이름의 사진전은 12월 31일까지 전등사 대조루에서 열립니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.